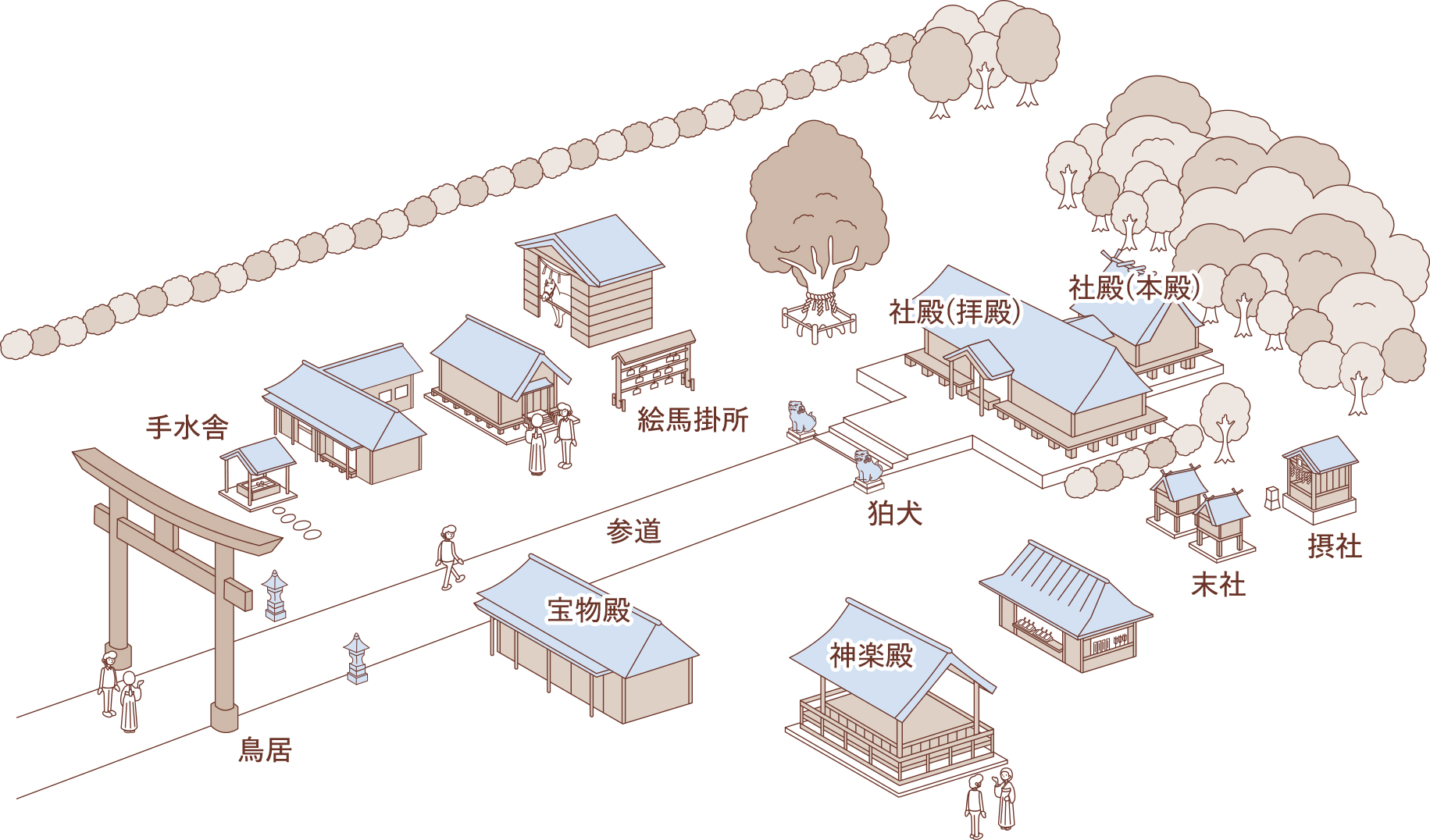

境内について

境内とは、神社が鎮座する土地

境内とは、「神社が鎮座する敷地」を指します。

神さまをお祀りする場所として各地に存在する神社ですが、神社によって境内のつくりはさまざまです。

ただし、鳥居や手水舎、拝殿・本殿等、基本的な呼称や用途は共通しており、その一つひとつの意味を理解しているとまた神社へのおまいりの仕方も変わるのではないでしょうか。

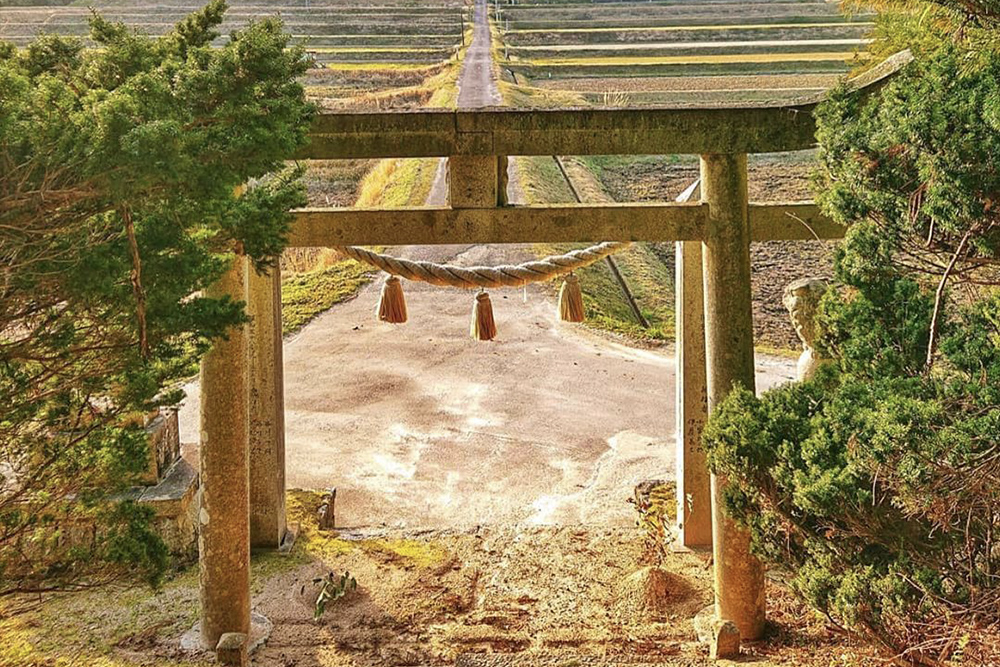

神聖な場所と外界の境界 鳥居

神社におまいりするとき、まず目にするものが「鳥居」です。

鳥居は神社の内と外を分ける境に立てられ、鳥居の内側は、神さまがお鎮まりになる神域として尊ばれます。

起源については、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋にお隠れになった際に、八百万(やおよろず)の神々が鶏を鳴せましたが、このとき鶏が止まった木を鳥居の起源であるとする説や、外国からの渡来説など諸説あります。

目上の方のお宅を訪問するような気持で1礼してからくぐるのが丁寧なくぐり方とされています。また、境内を出る際も社殿に向き直って1礼するとよいでしょう。

詳しくは「鳥居について」のページをご覧ください。

社殿へと続く道 参道

鳥居をくぐると、参道を歩き社殿へと向かいます。

神社では、参道の中央を神さまが通る道・正中(せいちゅう)と捉えることがあり、参道の中央を避けたり、中央を横切る際に軽く頭を下げながら通るといった作法をされる方もいらっしゃいます。

詳しくは「参道について」のページをご覧ください。

お清めをする場 手水舎

手水舎とは、参拝前や神事に参列する際に手と口を清めるための場所です。

手水は心身を清める「禊」などを簡略化したものといわれています。

『古事記』には、伊邪那岐命が死者の国である黄泉の国から帰って来られた際に禊祓を行ったことが記されており、これが禊の起源と言われています。

詳しくは「手水舎について」のページをご覧ください。

邪気を祓うといわれる狛犬

神社の参道や拝殿までよく目にする狛犬ですが、邪気を祓い、神前守護の意味をもつとされています。犬といっても獅子形の像で、エジプトやインドが起源といわれ、シルクロードを通り中国から朝鮮半島の高麗を経て日本に伝わったといわれています。

詳しくは「狛犬について」のページをご覧ください。

神さまに奉納する神楽を奏する場 神楽殿

神さまに奉納する神楽や能楽、舞楽などを奏する建物が設けられている神社があります。本殿の向かい側や参道の中央に建てられることもあります。

境内にある小さな社 摂社・末社

神社の境内には本殿以外にも、小さなお社を見かけることがあります。

小さなお社は摂社・末社 と呼ばれ、その神社のご祭神や神社にゆかりのある神さまがお祀りされます。

詳しくは「摂社・末社」のページをご覧ください。

神さまがお鎮まりになる場 御本殿

御本殿は、神さまがお鎮まりになっているところであり、神社の最も神聖なところになります。ご本殿の御扉は通常、鍵をかけて閉じられ、御扉の開扉は特別な祭祀の重要な行事になっています。

神さまに祈りを捧げる場 拝殿

通常、御本殿の前にあり、祈願などをするところが拝殿です。

御本殿より規模の大きな建築が多く、参拝者には最も目につく建物になっています。

神霊の鎮まる森 鎮守の杜

多くの神社では、社殿を取り囲むように生い茂る森林があります。その森は、「鎮守の杜」と言い、神域として大切に守り伝えられてきました。また、鎮守の杜には神霊が鎮まると考える信仰もあります。鎮守の杜は単なる木の集合体ではなく、自然を守り、自然と人間がともに生きてゆくという神道の精神を守り伝えます。

「鎮守の森の物語」についてはこちらからご覧ください。